お葬式の豆知識葬儀、法事、終活など様々な疑問に対する解決策や

マナーについてのお役立ち情報をお届けします。

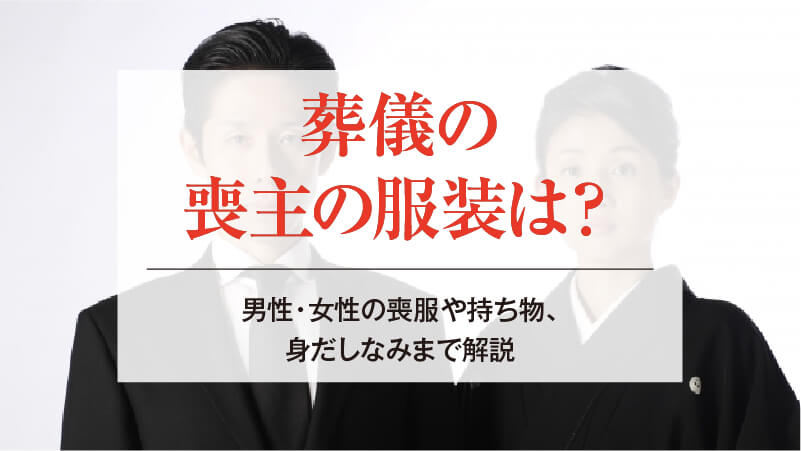

葬儀の喪主の服装は?男性・女性の喪服や持ち物、身だしなみまで解説

人生において、喪主になる機会はそう何度も訪れるものではありません。

しかし、葬儀には普段なじみのないマナーがたくさんあって戸惑うことも多いでしょう。大切なあなたの肉親が亡くなった時に、故人を正しく見送り、参列者の人にも失礼のないように気を配らなければなりません。特に、服装は印象に残りやすい部分ですので、最も注意が必要です。

本記事では、喪主の服装について詳しく解説します。最後まで読めば、正しい服装マナーをマスターできるでしょう。

\ お葬式の事が気になりはじめたら /

目次

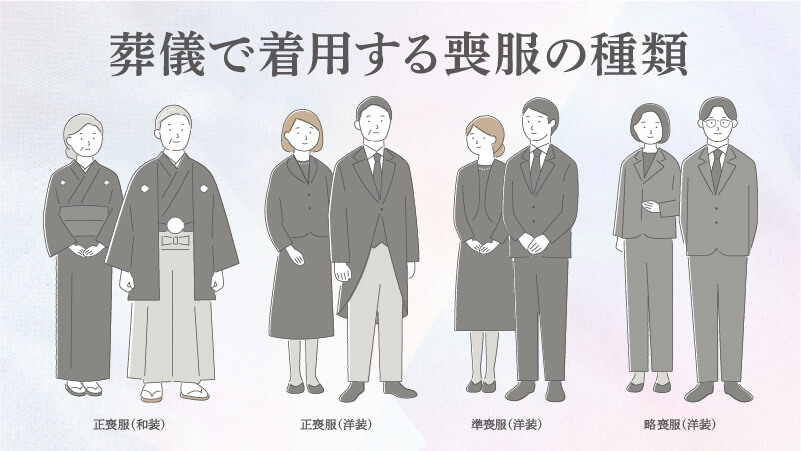

葬儀で着用する喪服の種類

喪服には「正喪服」「準喪服」「略喪服」の3種類があります。

正喪服が最も格式が高く、次に準喪服、最も格式の低い喪服が略喪服です。

正喪服は、喪主を含め故人との関係が深い3親等までの親族が着用するものです。

洋装の正喪服は、モーニングコートに、パンツは黒またはグレーに黒のストライプが入ったものを合わせます。

準喪服は、一般的には「略礼服」と呼ばれるブラックスーツのことです。

近年では、葬儀の簡素化・少人数化が進行し、喪主や遺族でも準喪服を着るケースが増えてきています。

略喪服は、黒、濃紺、グレーなどのダークカラーの服装を指します。従来、お通夜は仕事帰りなどに急遽駆けつけることが多かったので、ビジネススーツなどの略喪服で参列していました。しかし現在では、お通夜でも準喪服で参列するケースが多くなっています。また、参列者は喪主よりも格式の高い喪服を着用しないように注意しなければなりません。

| 葬儀の服装については以下の記事で詳しく解説しております。 葬儀で失礼に当たらない服装とは?押さえたいマナーと注意点 |

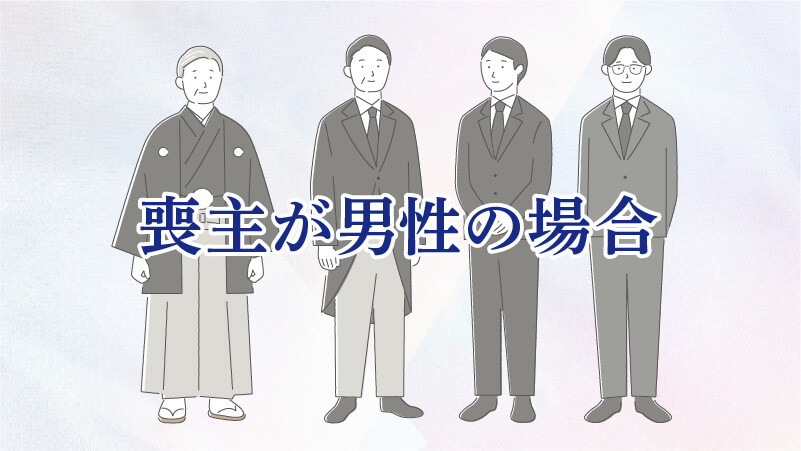

喪主が男性の場合

まず、喪主が男性の場合の服装について、洋装と和装に分けて解説します。

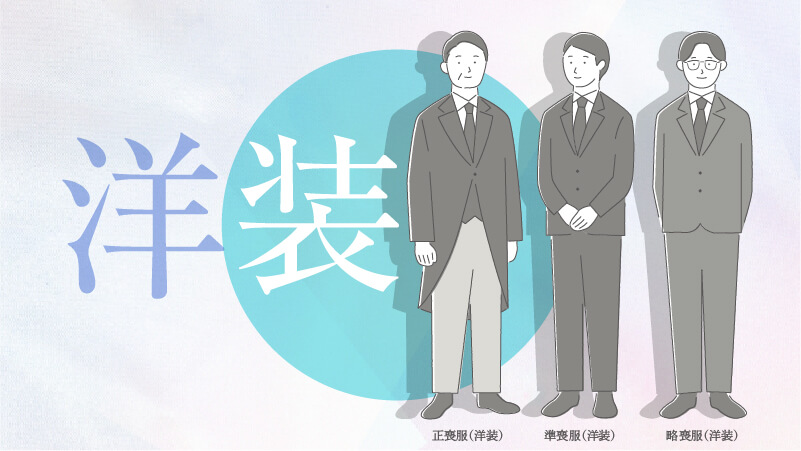

洋装

喪主の正式な洋装は、モーニングです。しかし、近年では葬儀の簡素化が進み、モーニングを着る方は減少傾向にあります。

家族葬などでは、喪主でも準礼装であるブラックスーツが主流です。ワイシャツは白無地、ネクタイは黒無地で、光沢のある素材は避けましょう。カジュアルな場面で着用するボタンダウンのワイシャツは、葬儀では好ましくありません。上着は、ダブルでもシングルでも大丈夫です。

ネクタイピンやカフスなどの光る装飾品は使用を控えましょう。ポケットチーフも必要ありません。

靴も同様に黒色の革靴が基本です。ただし、派手な飾りのあるものは避け、ストレートチップやプレーントゥを選びましょう。靴下も黒無地に統一します。

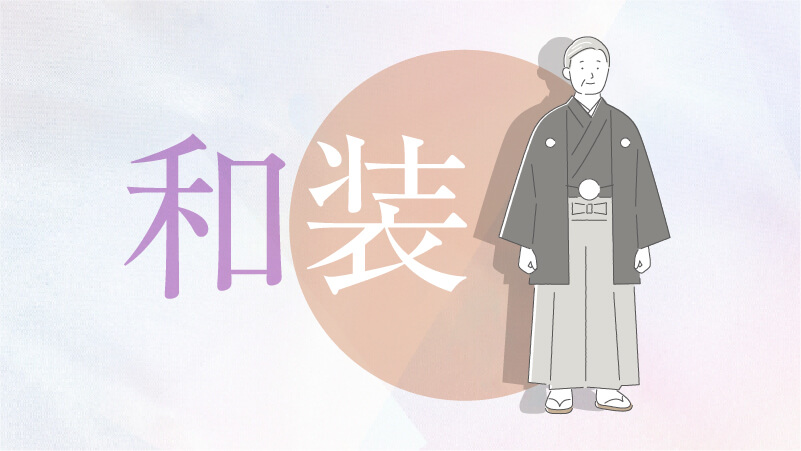

和装

近年では和服を着ることは少なくなりましたが、本来は着物が男女問わず葬儀で最も格式の高い正装とされています。

江戸時代までは、喪服の色は白でした。明治以降、西洋の喪服は黒であったため、その影響で和装の喪服も黒に移行していき、現在では白の喪服は見られません。

和装の場合、紋付羽織袴で羽織は黒の羽二重、五つ紋が最も格式の高い喪服です。帯は暗めな色合いの角帯、足袋と草履の鼻緒の色は黒か白を選びます。扇子は弔事では使用しません。

| 葬儀での男性の服装については以下の記事で詳しく解説しております。 葬儀での男性の服装の選び方は?いざというときに失敗しないマナーを解説 |

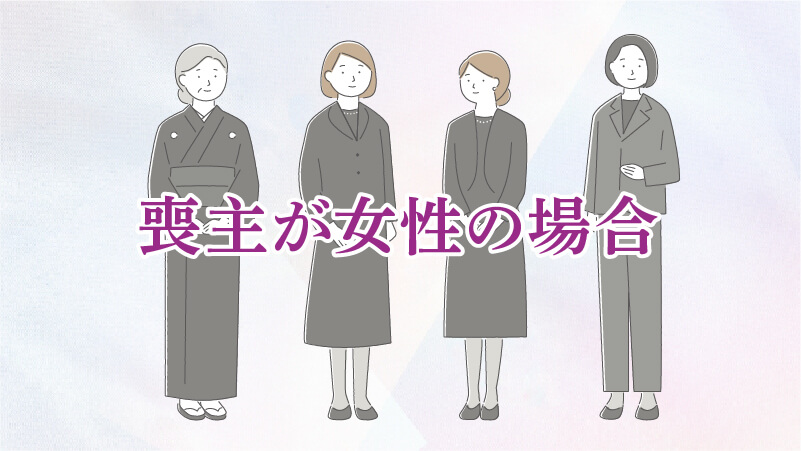

喪主が女性の場合

次に、喪主が女性の場合の服装を、洋装と和装に分けて解説します。

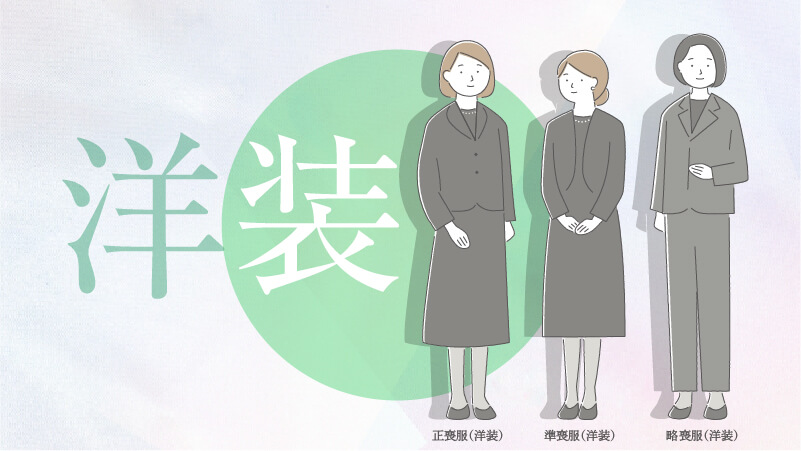

洋装

女性の喪主は、ブラックフォーマルを着用します。黒のアフタヌーンドレスが最もフォーマルとされていますが、アンサンブルやツーピース、ワンピースでも問題ありません。夏であっても、肌の露出は極力控えましょう。

男性と異なり、スーツに合わせるブラウスやシャツの色は黒でなければなりません。ストッキングも黒で、あまり色も濃くないものが望ましいとされています。

スカート丈は正座をした時にひざが隠れるようにひざ下から5cm以上のものが無難です。

パンツスーツは、略喪服になるので喪主が着用するのは好ましくありません。

靴は、黒のパンプスが基本です。つま先はあまり尖っていない、プレーントゥやスクエアトゥにしましょう。派手な飾りのあるものや、黒でも光沢のあるものは避けなければなりません。

ヒールの高さは、中程度の3cm~5cmが無難です。あまり低すぎるとカジュアルなイメージ、高すぎるとオシャレを強調した印象を与えるので注意が必要です。

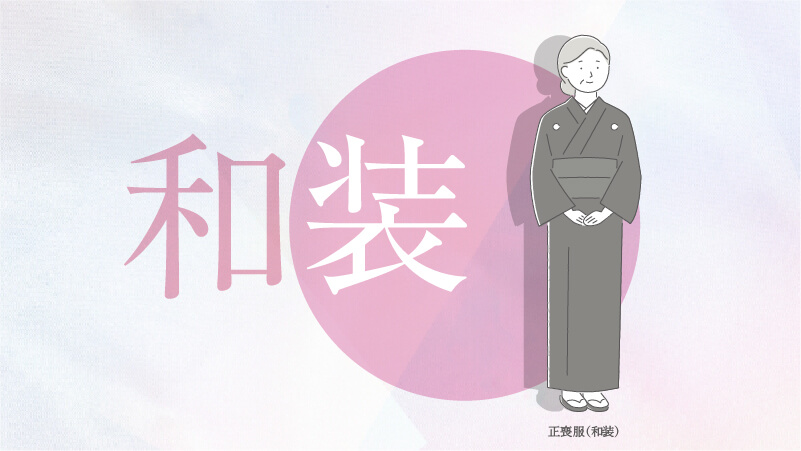

和装

女性の場合も、和装は染め抜き五つ紋の入った黒の喪服が基本です。半襟・長襦袢、足袋は白、帯・帯締め・帯揚げは黒で統一します。帯留めなどのアクセサリーは必要ありません。

かつては、グレーや紫色の「色喪服」もありましたが、最近ではほとんど見かけることはなくなりました。

| 葬儀での女性の服装については以下の記事で詳しく解説しております。 葬儀での女性の服装マナーは?髪型やメイクについても詳しく解説 |

喪主が子供の場合

中学生・高校生の子供が喪主を務める場合、学校の制服があれば着用しましょう。制服は子供にとっての正式な礼服ですので問題ありません。

制服がない場合、男の子は、白のシャツと黒・紺・グレーなど地味な色のパンツにします。季節によって、パンツと同系色のジャケットやブレザーを羽織ります。

女の子の場合は、襟付きの白のブラウスに、男の子と同様、地味な色合いのスカート・パンツを選びましょう。寒い時期に着る上着も同じ系統の色のものを着用します。

小学生以下の子供の場合、制服を持っていない中学生・高校生と同じように白いシャツやブラウスにダークカラーの上下を合わせましょう。

大学生の場合は、準喪服あるいはダークカラーのスーツを着用します。

アクセサリーの選び方・マナー

男女とも、結婚指輪以外の指輪は、お通夜やお葬式の前にはずしてください。

結婚指輪であっても、シルバーやプラチナのものは大丈夫ですが、ゴールドのものや宝石がついている場合、葬式の場にはふさわしくありません。

女性がアクセサリーをつける場合、パールのネックレスであれば使用が可能です。

真珠は涙を象徴すると言われ、むしろ弔事にふさわしいとする考え方もあります。ただし、ネックレスは一連のものにしましょう。二連以上は「不幸が重なる」のでNGです。また、ロングタイプも「悲しみが長引く」ため避けましょう。イヤリングやピアスも、真珠の小ぶりなものであれば問題ありません。

| 葬儀の服装に合わせるアクセサリーについては以下の記事で詳しく解説しています。 意外に知らない?葬儀の服装に合わせるアクセサリーのマナーを解説 |

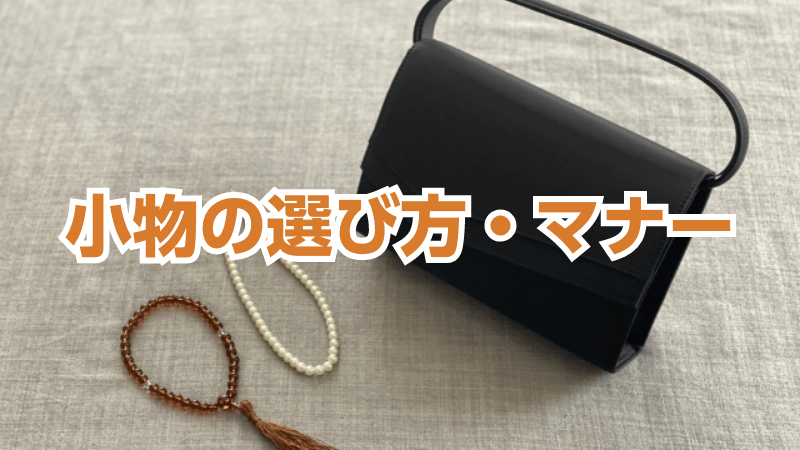

小物の選び方・マナー

数珠

葬儀が仏式で行われるのであれば、数珠を用意しましょう。

数珠には「本式数珠」と「略式数珠」の2種類があります。

本式数珠は珠数が108個で、宗派によって仕様がさまざまです。

略式数珠は珠数が少なく、宗派を問わず使用できます。略式数珠でかまいませんので、必ず用意してください。数珠は持ち主の分身と言われ、災厄から身を守ってくれるとされています。貸し借りをするのはマナー違反ですので、必ず自分のものを事前に準備しておきましょう。

仏教以外の葬式の場合、数珠は必要ありません。

ハンカチ

ハンカチは、白または黒の無地のものを使用します。基本は無地ですが、それほど目立つものでなければ刺繍やレースが少し入ったものでも問題ありません。

素材は綿やポリエステルなどが一般的です。タオル地のものはおすすめしません。夏の暑い時期に汗を拭くためにタオル地のハンカチが必要な時は、もう一つ別に綿などの素材のものを用意しましょう。

バッグ

バッグを持つ場合、つやのない黒のバッグが基本です。かつては殺生を連想させるので革製のバッグではなく、布製のものでなければならないとされていました。しかし最近では、牛革などの一般的な革製バッグであれば大丈夫です。

ただし、ワニ革などや派手な飾りの金具があるもの、黒でも光沢のある素材は避けましょう。

喪主の身だしなみ

髪型

男性の場合、清潔感を与えるような髪型を意識しましょう。

髪の毛を立てたり毛先を遊ばせたりするようなヘアスタイルは喪主としてふさわしくありません。

また、ひげにも注意してください。きれいに整えられてあれば問題ありませんが、無精ひげは必ず剃っておきましょう。葬儀でなくても無精ひげはあまり印象がよくないと言われています。故人を見送る葬儀の主催者である喪主の場合、なおさら細心の注意が必要です。

女性も男性同様、清潔感がポイントです。

ショートヘアであれば、整髪料などでなるべくなでつけて整えます。

ロングヘアの場合、後ろですっきりとまとめましょう。高い位置でまとめるのは華やかな印象を与えるので慶事にこそふさわしいとされています。弔事では、耳より下ぐらいが一般的です。

髪留めは、黒であまり華やかな飾りのついていないものを選びましょう。葬儀はオシャレの場ではありません。参列する方に清潔感のある落ち着いた印象を持ってもらうよう心がけてください。

メイク

葬儀では、片化粧(かたげしょう)と呼ばれるメイクをします。ほぼ薄化粧と同じ意味ですが、全体的に清楚で落ち着いた印象を与えるように心がけましょう。

ただし、ノーメイクは失礼にあたります。華やかにならないように注意し、リップは地味な色合いのものを使用します。もともと、片化粧では口紅を塗りませんでしたが、現在では使用しても問題ありません。

ネイルはしないのが基本ですが、薄めの目立たない色であればつけていても差し支えないでしょう。派手な色のものは落とすのが無難ですが、どうしても落とせない場合は手袋で隠す方法もあります。

通夜・告別式での違い

通夜と葬儀・告別式で、喪主の服装に大きな違いはありません。お通夜の場合、参列者は仕事の後に参列するケースも多いため平服でも大丈夫ですが、喪主や故人に近い親族は喪服を着用しましょう。

ただし、最も格式の高い礼装であるモーニングやアフタヌーンドレスは、日中の時間に着用されることを前提としています。夕方から始まる通夜式では着用を控えましょう。

まとめ

喪主にふさわしい服装について、男女別にアクセサリー・小物の選び方やマナー、身だしなみまで解説しました。基本は、黒を基調とした服装でまとめ、小物やアクセサリーを含めて光沢のあるものや派手なデザインのものは身に着けないことです。

いざ喪主になった時に失礼のないよう、正しい服装マナーを身に着けて葬儀に臨みましょう。