お葬式の豆知識葬儀、法事、終活など様々な疑問に対する解決策や

マナーについてのお役立ち情報をお届けします。

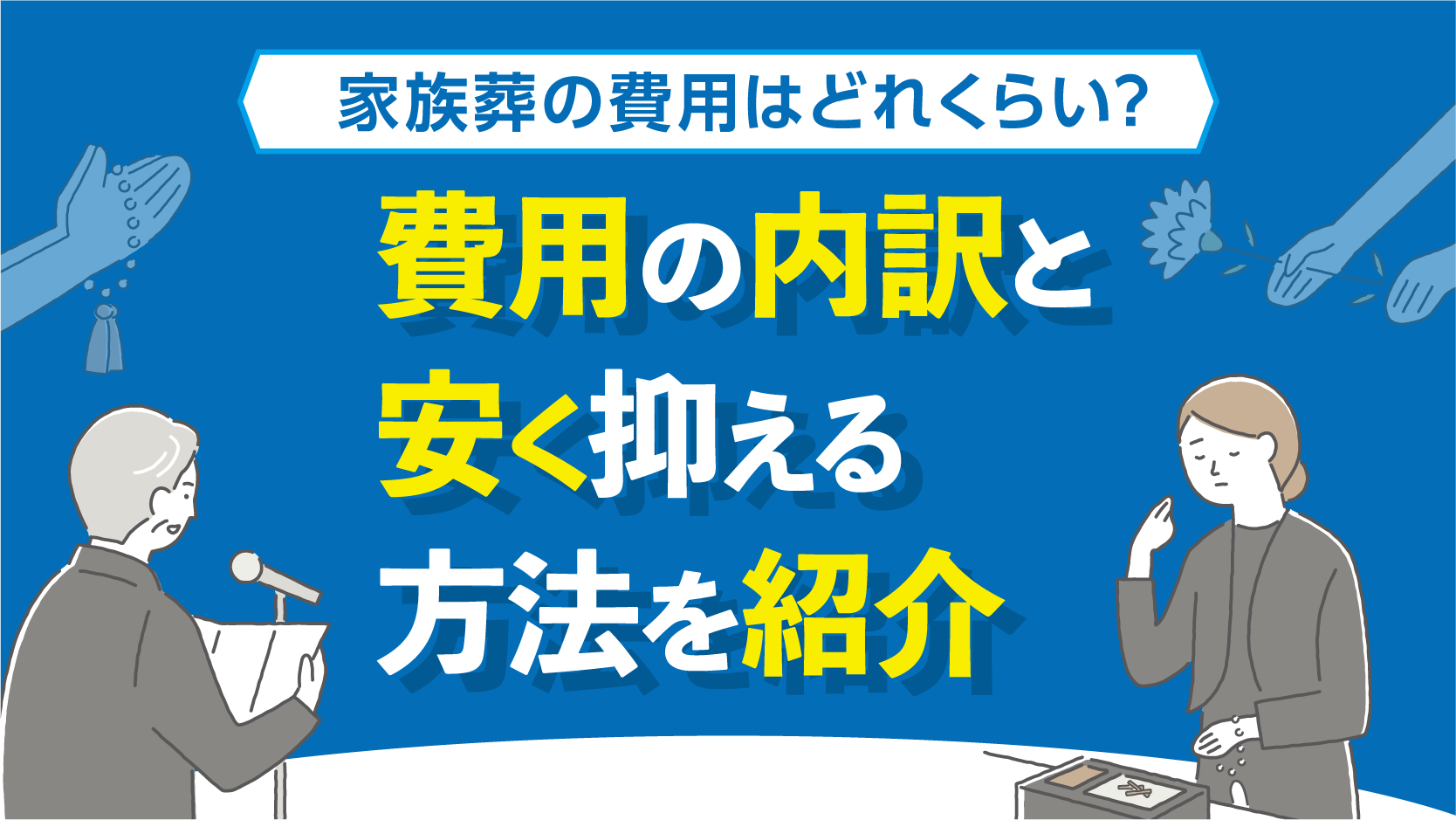

【家族葬の費用はどれくらい?】費用の内訳と安く抑える方法を紹介

新型コロナの感染の影響もあり、簡略化した形で葬儀を行う家族葬が増えてきました。近年では家族葬の割合が一般葬を超えて過半数以上になっています。家族葬の場合、従来の一般葬に比べると費用を節約可能です。とはいえ相応の金額が必要なので、費用の面が気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では家族葬の費用はどれくらいかかるのか、どうすれば家族葬の費用を抑えられるのかについて解説します。

\ お葬式の事が気になりはじめたら /

目次

家族葬の費用相場は約100万円

家族葬の費用相場は約100万円、一般葬の費用相場は約150万円となっており、家族葬にした方が葬儀費用を大幅に軽減できます。また、家族葬の参列者数は平均10名~30名程度です。一般葬の場合が70名~100名なので、家族葬では参列者の数もかなり少なくなります。

| 葬儀種類 | 費用(相場) | 参列者数(平均) |

| 家族葬 | 約100万円 | 10名~30名 |

| 一般葬 | 約150万円 | ~100名 |

(参照元)第5回お葬式に関する全国調査(2022年/鎌倉新書)

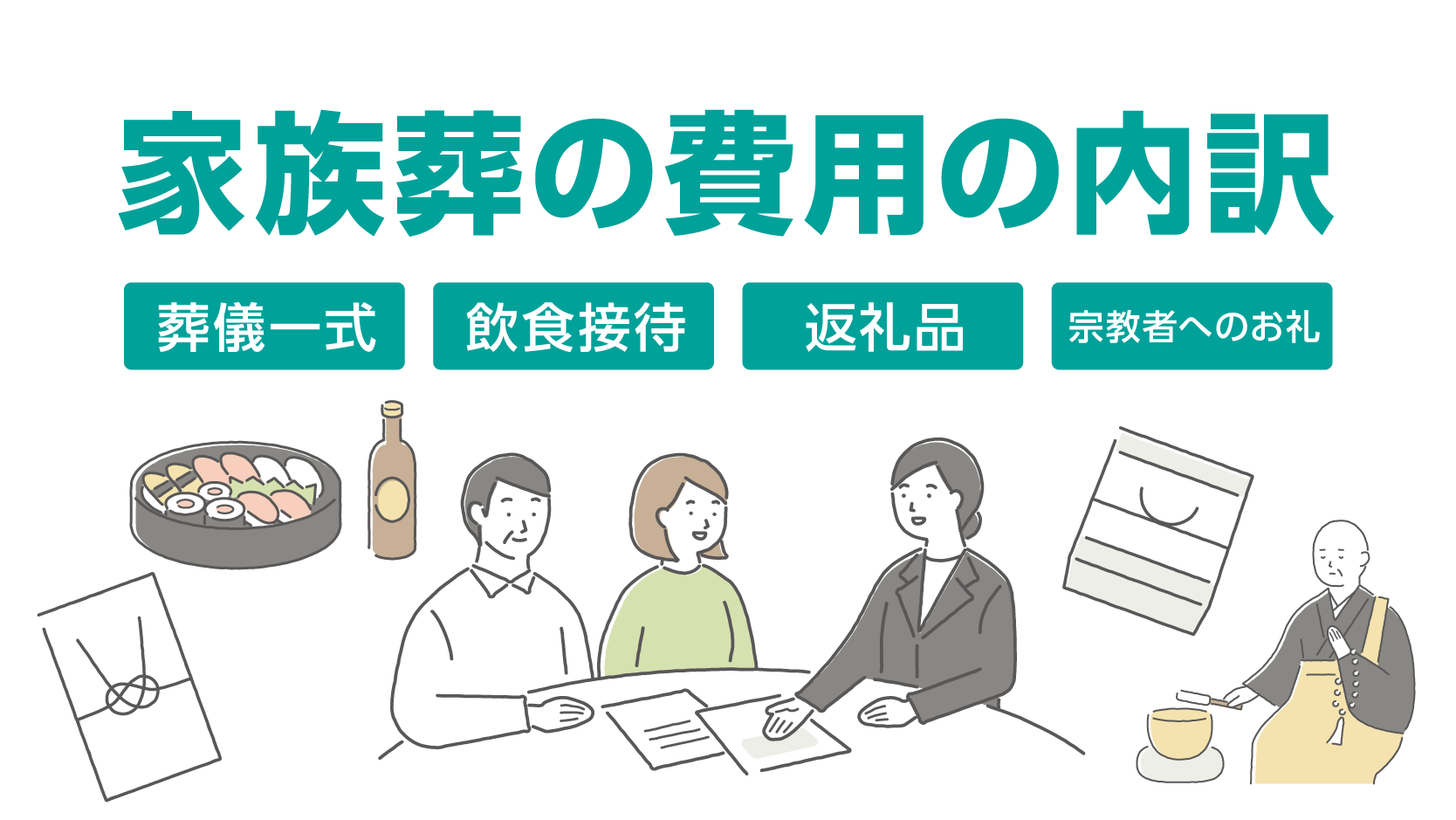

家族葬の費用の内訳

家族葬の費用の内訳は、以下の4つです。

①葬儀一式の費用

家族葬の葬儀に要する費用の主な内訳は以下のとおりです。

|

この中で価格の変動が大きいのは、祭壇の飾りつけ費用です。それ以外の部分はそれほど金額に違いはありません。祭壇の飾りつけを豪華にすると家族葬であっても費用がかかります。

また首都圏の一部など火葬場が混雑していて予約が取りづらい状況においては、亡くなってから火葬まで1週間以上待たされることも珍しくありません。火葬までの日数がかかるときは、その分遺体保管料も費用がかかるので注意が必要です。

②飲食接待の費用

家族葬の葬儀で飲食接待をする主な機会には通夜振る舞いと精進落としがあります。

通夜振る舞いはお通夜のあとに参列者をもてなす飲食で、家族葬での費用相場は1人当たり3,000円程度です。

精進落としはかつては四十九日法要のときに行っていましたが、葬儀当日の初七日の繰り上げ法要のあとに行われるケースが増えています。家族葬での精進落としの費用は1人当たり5,000円程度が目安です。

通夜振る舞いは参加する人数を確定できませんが、精進落としは通常参加する人数が限定されています。家族葬では会葬者が少なく会食をしないケースも多いので、どちらも比較的費用を抑えやすい項目です。

飲食接待の主な項目と費用

| 項目 | 費用(相場) |

| 通夜振る舞い | 約3,000円 |

| 精進落とし | 約5,000円 |

③返礼品の費用

返礼品に関しては、主に会葬者へ渡す会葬品・会葬礼状と香典をいただいた人にお返しする香典返しの2つがあります。

会葬品は通常500円~1,000円程度の品物でハンカチやお茶などの日用品を選ぶのが主流です。家族葬であっても一般葬であっても会葬品の内容や金額はほぼ同じです。会葬してくれた人全員に渡すので、参列者の人数がはっきりしない場合は少し余分に用意しなければなりません。

香典返しは半返しと呼ばれ、もらった香典金額の3割から半額程度の商品を返します。

香典返しには通夜や葬儀で香典をいただいたときにその場で渡す即返しと四十九日法要のあとに渡す後返しがあります。即返しの場合は、会葬品と同様香典をいただく人数がはっきりしないので多めに準備しなければなりません。香典の金額もすぐにわからないので同じ品物を一律に渡し、高額の香典をもらった方には後日あらためて香典返しを送る必要があります。

返礼品の主な項目と費用

| 項目 | 費用(相場) |

| 会葬品 | 約500円~1,000円 |

| 香典返し | 香典の約3割 |

| 香典返しについては以下の記事で詳しく解説しております。 香典返しの金額の相場は?お返しするタイミングとマナーを解説 |

④宗教者へのお礼の費用

一般的な仏式の葬儀でお坊さんに読経してもらう場合、お礼はお布施・お車代・御膳料の3つに分けて渡します。お布施は読経に対するお礼、お車代は交通費、御膳料はお坊さんが通夜振る舞いや精進落としに加わらないときに渡す食事代です。戒名料が別途必要になる場合もあります。

菩提寺がある場合は、基本的に菩提寺の住職に葬儀での読経をお願いすることになります。菩提寺へのお布施の金額はまちまちです。菩提寺であれば葬儀や法事で付き合いがあるはずなので、いくらぐらいの金額を包むかは過去の例を参考にするとよいでしょう。

菩提寺がない場合、葬儀社に依頼すればお坊さんを紹介してくれます。この場合、お布施は15万円~20万円程度、お車代と御膳料はそれぞれ5,000円~1万円程度が相場です。

宗教者へのお礼の主な項目と費用

| 項目 | 費用(相場) |

| お布施 | 約15万円~20万円 |

| お車代 | 約5,000円~1万円 |

| 御膳料 | 約5,000円~1万円 |

| お布施については以下の記事で詳しく解説しております。 家族葬におけるお布施|相場やマナーなど気になるポイントを解説 |

弊社では、ご葬家の希望する条件(宗派や葬儀後の付き合い方)にあった信頼できる宗教者を紹介可能です。さらに「お坊さんの有無を選べる、自由な家族葬」を展開しているので無宗教によるお別れ会も実施できます。無宗教葬の場合、宗教者へのお礼は必要ありません。

\ お葬式の専門スタッフに無料でご相談 /

家族葬の費用を安く抑える方法

家族葬の費用は参列者の人数によって大きく異なります。また、葬儀一式の費用の中で最も変動幅の大きくなる項目は祭壇の飾りつけの費用です。家族葬の費用の全体を抑えるためには、特に「参列者の数」をむやみに増やさないことと「祭壇の飾りつけ費用」の内容をしっかりと確認することが重要です。

家族葬の費用を安く抑える方法として、以下の4つのポイントに留意しましょう。

①参列者の数を抑える

参列者の数は家族葬の費用に大きな影響を与えます。多くの葬儀社ではセットプランが用意されていて、家族葬のプランは一般葬のプランよりも費用が割安です。しかし家族葬であってもたくさんの参列者を招くと、大きな式場を使用したり飲食接待や返礼品の費用が増えたりして結局一般葬と変わらない費用になってしまう可能性があります。

家族葬を執り行う際には、まず誰を招待するのか、合計の参列者数はどの程度になりそうなのかを把握したうえで具体的な葬儀内容の検討を進めると良いでしょう。

弊社の葬儀ホールは家族葬専用に設計されていて1日1組限定ですので、少人数で行う家族葬に最適です。

②祭壇を豪華にしすぎない

祭壇は豪華にしようと思えばいくらでも豪華にできます。しかしその分費用もかかるので注意しなければなりません。10万円単位で費用が変わるケースもよくあることです。

祭壇に飾るお花も費用に大きな影響を与えます。故人が好きだったお花をたくさん飾るケースもよく見られますが、費用のことも考慮する必要があります。また逆にお花を少なくすると、想像以上に寂しい印象になる可能性も考えられるのでバランスに配慮しましょう。

さらに、事前にサンプル写真などで見るイメージと実際の祭壇の飾りつけが異なることもあるので注意が必要です。

③香典を葬儀費用の一部にあてる

最近の葬儀では香典を辞退するケースが多くなっていますが、逆に香典をもらって葬儀費用の一部に充当してもかまいません。もともと香典には、葬祭費用の負担を軽減する意味も含まれています。

香典返しは香典の3割から半額程度(半返し)の金額のものを選ぶのが通常なので、香典金額の半分程度は葬儀費用に充当できます。ただし、香典だけで葬儀費用のすべてを賄えるわけではありません。

④葬儀社の会員登録をする

多くの葬儀社ではさまざまな特典を受けられる会員制度を用意しています。入会の最も大きな特典は葬儀費用の割引です。葬儀費用の割引以外にも仏壇や墓石を特別価格で提供したり、葬儀の前や後にさまざまな困りごとの相談サポートなどの特典があります。

会員になるための費用もさまざまで、年会費や月会費がかかる場合もありますが、多くの専門葬儀社では入会無料やそれほど負担のない入会金を設定しています。

また、毎月一定金額を積み立てて冠婚葬祭に備える互助会制度を採用している葬儀社も存在します。互助会は戦後広く普及した制度ですが、解約するには手数料がかかる場合があるので注意が必要です。また亡くなった本人が互助会に加入しているのを家族が知らずに他の葬儀社に葬儀を依頼すると積立金が無駄になるケースがあります。

弊社の会員制度は年会費や積立金は一切不要です。入会金1万円のみで葬儀費用が30%割引になり、相続や死亡後に生じるさまざまな手続きに関する相談も無料でサポートしています。

\ お葬式に関する全てをサポート /

家族葬の費用に関する注意点

家族葬の費用に関しては、こちらの要望を伝えているうちにいつの間にか金額が増えてしまい、あとからトラブルになるケースもあるので注意しなければなりません。また、葬儀の費用以外にも役所の手続きなどにも費用がかかる点を把握しておきましょう。

葬儀社のセット料金の内容をしっかりと確認する

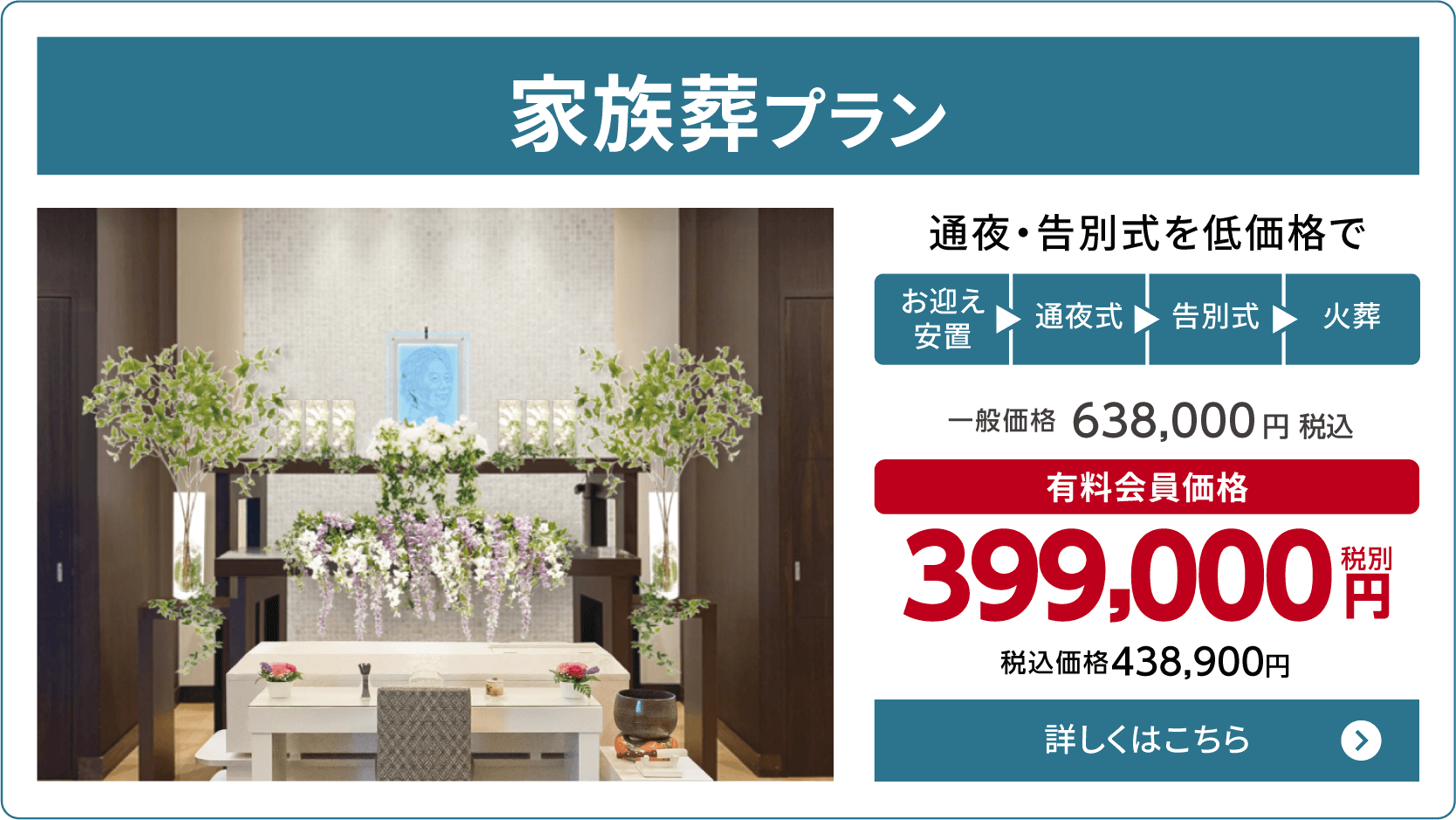

各葬儀社の家族葬プランのセット料金は、おおむね20万円~40万円程度に設定されているケースが多いようです。しかし、式場使用料や祭壇の飾りつけなどがプラン料金に含まれていないケースがあります。葬儀に関しては、事前に思っていたよりもお金がかかったという不満がよくあるので、プランの内容を事前にしっかりと確認しなければなりません。

(※弊社の家族葬プランは、式場使用料や祭壇費用を含めた金額です。)

死亡時の手続きや火葬にも別途料金がかかる

人が亡くなった場合は必ず医師が作成した死亡診断書を添えて死亡届を提出しなければなりません。死亡診断書の料金は3,000円~1万円です。また、火葬料金は通常葬儀社のセット料金には含まれていません。

公営の葬儀場の場合、喪主や故人が該当エリアの住民かそうでないかによって料金に差があるケースがほとんどです。料金や割引条件は火葬場によってさまざまなので、お住まいの地域の火葬場の情報をチェックしてください。死亡届の提出や火葬場の予約などは葬儀社が代行してくれる場合があります。

家族葬よりも費用を抑えられる葬儀の形式がある

家族葬といえどもかなりの費用がかかります。費用をさらに抑えるには、お通夜をなくして一日で葬儀を済ませる「一日葬」や実質的な葬儀を行わない「直葬」などの形式の葬儀もあります。

一日葬にする

家族葬は親しい人だけを呼ぶ葬儀の形態ですが、通常は1日目にお通夜、次の日に葬儀・告別式の2日をかけて行う二日葬が主流です。それに対して一日葬はお通夜を省略して葬儀・告別式・火葬までを1日で執り行います。

一日葬の場合、通夜式を実施する式場の費用や接待費(通夜振る舞いの費用)などが節約できます。各葬儀社のプランでは、一日葬にすると二日葬に比べて10万円程度の費用を節約できるようです。

直葬(火葬式)にする

一日葬よりもさらに費用を節約する葬儀の形態に直葬(じきそう・ちょくそう)があります。直葬は火葬式とも言われ、通夜式や告別式などの式を一切行わず火葬直前の簡単なお別れのみを行う形式です。火葬に立ち会う参列者も数名程度の場合がほとんどです。

直葬の場合、葬儀式場は全く使用せず飲食接待も行わないのでかなりの費用が節約できます。

葬儀社の直葬プランは、2日葬タイプの家族葬よりも20万円ほど安い価格設定になっているケースが多いようです。葬儀社に支払う費用以外に飲食接待費や宗教者を呼ばない場合は宗教者へのお礼の費用も必要ありません。

費用はかなり抑えられますが、故人とじっくりお別れできないのが直葬の最大の難点です。また葬儀後に弔問客がたくさん訪れてかえって負担が増えるなどのデメリットもあるので、実施する際はよく考えて後悔のないようにしましょう。

家族葬の費用を抑えたおすすめプラン

弊社では、家族葬に最適なプランを複数ご用意しており、不透明と言われるお葬式費用をわかりやすいセットプランでご用意しております。

プラン内容の細かな変更にも、柔軟に対応いたしますのでご安心ください。

|

▼このような方におすすめ

|

|

▼このような方におすすめ

|

故人との思い出動画サービス(ラストレター)

弊社では故人との最後のお別れサービスの1つとして「ラストレター」を無料で提供しております。

(※火葬式プランは除く)

創業60年を超える実績と信頼

※1.2023年11月現在(自社調べ) 出店エリア / 福岡県・兵庫県・大阪府・岐阜県・東京都三多摩地区

※2.2023年6月現在(自社調べ) お客様アンケートによる調査

弊社は昭和初期から綿々と紡いできた60年を超える実績と信頼がございます。地域貢献活動や終活セミナーなどのイベントも随時開催しております。これからも地域の皆様に信頼されるお葬式を提供してまいります。

家族葬の費用についてよくある質問

①家族葬をする予定だが費用を抑えるために少人数でやりたい。どこまでの親族を呼べばいい?

家族葬に明確な定義はないので、どこまでの間柄の親族を呼ぶかは喪主やご喪家の意向次第です。

家族葬で少ない場合は5人程度、多い場合は50人程度、おおむね30人程度までにおさまるケースが多いようです。

家族葬だからといって参列者を親族に限定する必要もありません。故人の親しかった友人を呼ぶケースもあります。費用を抑えたいのであれば、予定している葬儀ホールの収容人数に合わせて参列者の人数を決めるのも一つの方法です。

②家族葬が終了したあと、思っていたよりも高額の費用を請求された。値引き交渉はできる?

葬儀が終了したあとではできません。そのため葬儀後にトラブルにならないように、葬儀を行う前の最終段階で見積もりを作成してもらい、総額や明細をしっかりと確認しましょう。

特にお花や祭壇を豪華にしたり、通夜振る舞いの席などでお酒や料理を追加注文したりすると家族葬といえども思わぬ金額になることがあるので注意が必要です。家族葬の場合、飲食接待を行わないケースも増えてきています。

③家族葬に呼ばない親戚にはどのように対応すればいい?

最近では葬儀の形式の半数以上が家族葬になっているので減りつつありますが、まれに家族葬に呼ばれなかった親族に「どうして葬儀に呼んでくれなかったんだ」と不満を言われる事例があります。できれば亡くなったときにどのような葬儀をするかについて、親族間で生前によく話し合っておくことが重要です。

近年では終活も一般的になっているので、延命治療や埋葬方法をどうするかなども含めて元気なうちに親子や家族で話し合っておきましょう。

家族葬に呼ばない親戚には「故人の意向により弔問・参列などは固くご辞退いたします」などの連絡をします。あるいは事後報告するのであれば「故人の意向により親しい親族のみで家族葬を執り行いました」という内容で案内を出しておきましょう。

④家族葬では香典を辞退するべき?

家族葬の増加にともない、香典を辞退するケースが増えています。しかし家族葬だからといって香典を受け取ってはいけないという決まりはありません。香典には遺族の葬儀費用の負担を軽減する意味があるので、葬儀費用を抑えるためにはもらうのも選択肢のひとつです。

香典を辞退する場合は参列者が迷わないように事前にはっきりと伝えましょう。

悔いのない家族葬をするためには事前準備が大事

葬儀は大切な家族と最後のお別れをする重要な儀式です。葬儀の手配はほとんどの人にとって初めての経験なのでついつい葬儀社の言うがままに準備を進めてしまいがちですが、思っていることは遠慮せずにきちんと葬儀社に伝えなければなりません。金額面であれ式の内容であれ葬儀の不満はいつまでも後を引く傾向があります。

後悔しないためには「亡くなったときのことを考えるのは縁起が悪い」と思わずに、もしもの時に備えて普段から情報を収集して準備しておくことが重要です。

弊社ではお葬式の事前相談や式場見学を随時受け付けています。お葬式のことがよくわかるオリジナル資料も用意しているので、ぜひお気軽にお問合せください。

\ お葬式の事が気になりはじめたら /